[박상원의 Pit Stop] 자동차를 좋아하는 사람이라면 최근 신차 출시에서 이상한 생각이 들었으리라 생각한다. 벤츠에서 AMG의 고성능 라인업 모델들이 과거 대비 ‘저렴한’ 가격대에 쏟아지고 있으며, 현대차 또한 i30은 물론 향후 다른 대중차종에도 N이라는 고성능 라인업을 구축하는 현실에 대해서 말이다. 뿐만 아니라, 출력이 365마력이지만 4천만원 대에 구입이 가능한 기아차 스팅어와 같은 현실은 더더욱 어떻게 설명할 것인가? 자동차에도 컴퓨터 CPU에나 적용되던 무어의 법칙(‘Moore’s Law’)이 있다는 말인가? 필자 또한 갑작스러운 고성능화 추세에 궁금증을 안고 있던 터에 지난 5월 17일, 금융뉴스 서비스 제공업체로 유명한 블룸버그(Bloomberg)에서 그 답을 찾을 수 있었다.

제목이 ‘America’s Cars Are Suddenly Getting Faster and More Efficient’ (‘미국의 차들이 갑자기 빨라지고 있으며 또한 연비도 좋아지고 있다’)라는 기사에서 블룸버그의 카일 스톡 기자(Kyle Stock)와 데이빗 인골드(David Ingold) 기자는 미국 환경청(EPA, Environmental Protection Agency)의 자료를 통해 한편으로는 충격적(?)이고 한편으로는 즐거운 현상을 확인할 수 있었다.

짧게 말해, 그들은 지난 40년 동안 자동차의 출력과 연비의 중위값(median value)이 각각 2배 이상 증가했다는 사실을 확인했으며, 이는 곧 출력의 고성능화와 연비상승이라는 ‘꿩 먹고 알도 먹은’ 작금의 자동차 산업 현실을 반영한 것이다.

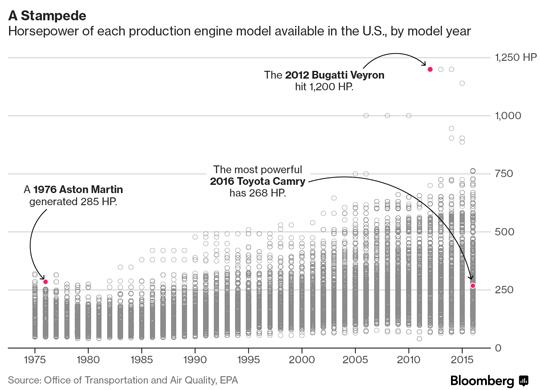

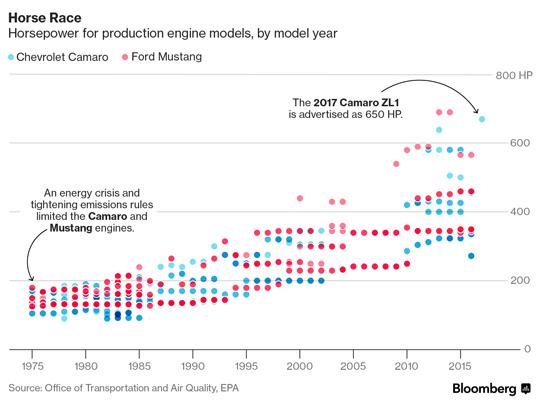

예를 들면, 지난 6월 21일 미국에서 주문을 받기 시작한 닷지의 챌린저 SRT 디몬은 840마력의 출력을 자랑하고 기본 판매 가격은 8만4,995달러부터 시작된다. 지난 2005년 출시되어 987마력을 자랑했던 부가티 베이론(기본형)의 가격이 백만달러가 넘었음을 기억한다면 고출력의 대중화라는 말이 과언이 아님을 알 수 있다. 뿐만 아니라, 2016년 기준으로 미국에서는 600마력이 넘는 차종이 18개였으며, 이는 역사상 가장 높은 수치였고 캐딜락과 같은 프리미엄 브랜드에서도 쉽게 볼 수 있었다.

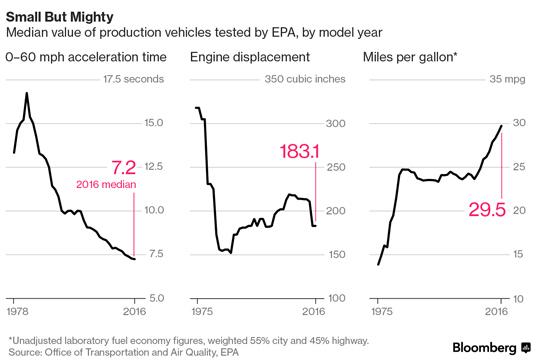

역사적으로 본다면, 지난 1976년형 애스턴 마틴이 285마력으로 해당년도에 미국 신차 시장의 최고 출력을 자랑했었지만, 40년이 지난 2016년에는 도요타의 대중차, 캠리의 V6 엔진모델이 268마력을 기록하면서 자동차 또한 무어의 법칙까지는 아니더라도 그에 준하는 출력 향상이 벌어졌음을 알 수 있다. 결과적으로 신차의 제로백(미국 기준으로는 제로에서 시속 60마일)의 중위값(median value)이 1980년대의 17초에서 2016년 7.2초로 57.6%나 개선되었다. 이러한 가운데에서도 특이한 것은, 출력만 개선된 것이 아니라 연비도 좋아졌다는 것이다.

미국 신차들의 연비 중위값은 지난 1975년에 1갤런당 15마일 (이하 mpg) – 즉, 1리터당 6.4 킬로미터 – 이 채 되지 않았었다. 하지만 40년이 지난 지금, 그 수치는 1갤런당 29.5마일, 즉 1리터당 12.5킬로미터로 96.7% 상승했으며, 특히 최근 SUV나 트럭의 판매비중이 40년 대비 훨씬 더 높아진 상황에서 발생한 것이기에 더더욱 놀라운 것이다. 1970년대의 미국 신차 시장은 대부분 승용차 위주였지만, 2017년 현재 미국 신차 시장의 50% 이상은 SUV와 트럭과 같이 더 무거운 차종들이기 때문에 연비가 이만큼 개선된 것은 더더욱 놀라운 일이다.

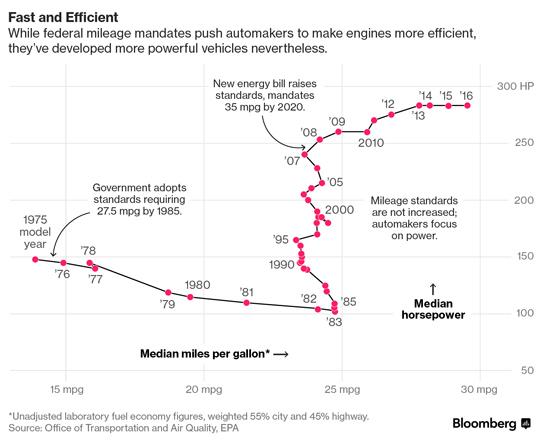

그렇다면 왜 연비가 이렇게 좋아졌을까? 우선, 1970년대에 미국에서 어떤 일이 있었는지를 돌아봐야 한다. 자동차의 연비에 있어 시장논리에 맡기고 있던 미국은 1970년대에 두 차례에 걸쳐 발생했던 유가파동, 즉 미국이 이스라엘 편을 들자 이스라엘과 전쟁을 벌였던 중동지역의 산유국가들이 미국에 대해 석유 수출을 줄이면서 미국 내 유가가 급등하면서 후회하게 된다.

이에 따라 미국 연방 정부는 기업평균연비(Corporate Average Fuel Economy)를 제정, 1978년형 차종부터 적용시키게 한다. 이 연비기준은 승용차 기준 1978년에 18mpg, 1988년에는 26mpg, 1998년에는 27.5mpg 등 미국에서 신차를 판매하는 모든 회사들은 이 연비기준을 맞추지 않으면 벌금이 부과되는 것으로 연비를 규제하기에 이르렀다. 해당 연비는 공화당 정권이 집권하면 정체되었지만, 민주당 정권이 집권하면 상향되는 추세를 보였으며, 오바마 정권 때 이 기준은 2024년에 54mpg까지 올라가게 되었다.

그렇다면 고출력은 어떻게 가능해졌는가? 통상 연비가 좋아지면 출력이 감소하는데, 이러한 모순적인 추세는 어떻게 가능했었는가? 그것은 일련의 기술적 발전에 따른 것이었는데, 바로 1)실린더 비활성화(cylinder deactivation), 2)직분사, 3)터보챠징, 4)경량화, 5)그리고 변속기 기술의 발전 등이 주요요인으로 꼽힌다. 실린더 비활성화는 GM의 8기통 엔진 이상에서는 모두 채용 중이며, 이는 출력이 필요하지 않은 구간(예. 고속도로 정속주행)에서는 실린더 몇 개를 꺼버리는 것을 뜻한다.

직분사는 현대기아차에 워낙 많이 채용되어 대중화된 기술이고, 터보챠징 또한 최근에 직렬4기통과 같은 소형 엔진은 물론 최근의 스팅어에서 보듯 V6 엔진에 채용하여 V8엔진을 대체하는데 큰 기여를 하고 있다. 경량화는 자동차의 소재가 철에서 알루미늄이나 플라스틱으로 대체되면서 발생했고, 마지막으로 변속기의 경우 듀얼클러치변속기 또는 단수가 많아진 자동변속기의 등장으로 연비가 개선되는 현상이 가속화됐다.

결론적으로, 40년 전에 제정된 미국의 법과 기술적 발전으로 인해 자동차의 고성능화와 고연비화, 즉 꿩도 먹고 알도 먹는 지금의 현상이 발생한 것이다. 이러한 현상은 1)소비자들이 연비가 개선된 SUV와 트럭을 승용차보다 더 선호하게 만들었고, 또한 2)차량의 전세계 판매량은 증가 중이지만 연비의 개선으로 인해 석유가 과거만큼 많이 필요하지 않은 현상을 빚어낸 것으로도 추정된다. 따라서, 기록적인 신차 판매량을 기록한 미국이나 매년 판매량이 증가중인 중국, 그리고 경기가 개선되어 매년 판매가 증가중인 유럽의 신차 시장 소식이 전세계 석유 재고량의 급격한 감소로 이어지지 않는 것이기도 하겠다.

이러한 와중에 중국의 전기차 판매 강제화, 즉 2018년부터 신차의 일정 비율이 전기차여야만 한다는 규제는 더더욱 저유가 기조를 부추길 것이며, 자동차 회사들은 신차 판매에 있어 고성능화를 더더욱 판매의 주요 포인트로 지목할 것으로 보인다. 연비도 좋고 출력이 높은 신차들의 출시는 당분간 계속될 것이라는 얘기다.

칼럼니스트 박상원 (자동차 애널리스트)